出品 | 新浪科技《科学大家》

撰文 | 刘亚东 科技日报社总编辑 范长江新闻奖获得者

刚刚过去的周末,在北京会议中心举行的”2018世界科技创新论坛“,汇聚众多诺贝尔奖获得者、著名企业家、国际知名智库成员等,把脉中国和全球创新议程。

8月12日上午,我应邀在大会上做了题为“用科学精神引领创新”的主旨演讲。

《用科学精神引领创新》

明年是五四运动爆发一百周年。在中国古老的大地上,对科学的呼唤已经回荡了整整一个世纪。说起科学,人们很容易理解为科学知识,其实它还包括科学态度、科学方法、科学思想和科学精神。其中,科学精神是统领,是体现在科学知识中的思想和理念。在我看来,

1919年的中国缺乏科学精神,2019年的中国依然缺乏科学精神。

为什么这样说?今天中国社会的很多问题,归根结底都是由科学精神缺失造成的。

就拿科技界来说,我们的原始创新能力低下,基础研究薄弱,重大理论突破和原创引领性成果乏善可陈。你可以找出一千条原因,但最重要最根本的是科学精神缺失。与科学精神缺失伴生的还有学术腐败、造假,浮夸浮躁等很多丑陋现象。

科学精神缺失的影响决不仅限于科技界,而是全社会的。比如,与健康有关的谣言层出不穷,而且在中国特别容易流传。《科技日报》每个月底拿出一个整版来辟谣,还是辟不过来,因为谣言太多了。可谓谣言满街跑,真相还没穿上鞋呢。公众宁愿盲从某些“名嘴”关于敏感问题的臆断,而不愿寻找和相信科学的答案。

诚信问题深深地困扰着我们的社会,而始作甬者也是科学精神的缺失。大家知道,订约和守约是人区别于动物的一个重要标志。能够订约和守约的人必定是能够对自己负责的人,而能够对自己负责的人又必定是具有独立人格的人。那么,什么才能造就独立人格?古希腊人给出了经典的答案:科学。独立的人格来自于被科学武装起来的强大内心,依托于在自然规律面前人人平等的精神特质。可以说,契约精神与科学精神是一对孪生兄弟,它们有着一种密不可分的天然联系。

《科技日报》2018年5月28日头版头条推出新专栏“科学精神面面观”。开栏篇是本报记者的一篇报道《60万元“土豪保鲜针”扎出无知和愚昧》,并配发专家点评,我写了开栏的话。此后,我们又相继推出了“科学精神论场”“科学精神名家谈”“科学精神连着你我他”等一系列相关栏目。

科学精神是人们在长期的科学实践活动中形成的共同信念、价值标准和行为规范的总称。

科学精神是一种基本的精神状态和思维方式,它由科学性质所决定并贯穿于科学活动之中。它一方面约束科学家的行为,是科学家在科学领域内取得成功的保证;另一方面,又逐渐地渗入公众的意识深层。

科学精神的内涵是十分丰富的,它包括批判质疑,求真务实,不懈探索,勇于创新,兼容并蓄,宽容失败等等。特别要强调两点。一是科学精神不能和科学成果划等号。从长远看,科学精神和科学成果肯定是正相关的,但在较短时期内却不一定。缺乏科学精神的支撑,你或许可以暂时取得一些科学成果,但注定不会走得久远。二是科学精神不能和科学家划等号。即便你是一位著名科学家,崇尚、践行科学精神,也不能成为科学精神的化身。因为在一定条件下,你依然可能做出违背科学精神的事来。

科学是舶来品,不是我们的土特产,在中国从一开始就水土不服。“西学东渐”也是一个外来词,指明末清初和清末民初西方学术文化两次传入中国的艰难曲折过程。

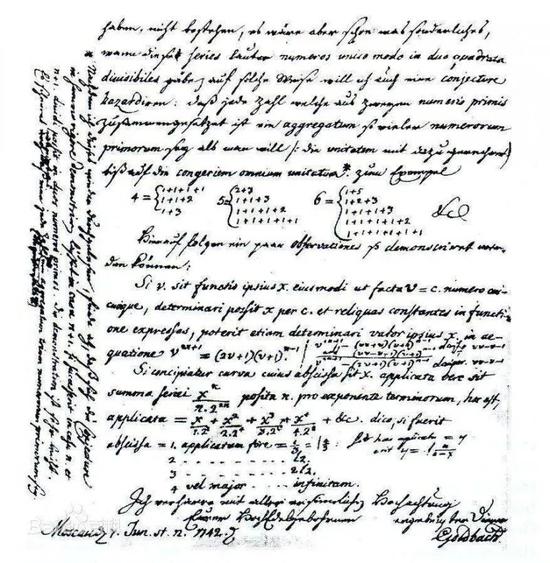

明清时期传教士

明清时期传教士明朝万历年间,耶稣会传教士来到中国。此时,在科学和技术方面,西方开始迅猛发展,而中国尚处于蒙昧状态,从而形成巨大势差。以利玛窦为代表的西方传教士在传播基督教教义的同时,也传播科学和技术,对中国的学术思想界有所触动。但总体上讲,中国从士大夫到平民的各个阶层,对宗教和科学都是不买账的。到了清雍正时期,开始禁教。乾隆皇帝更绝,干脆把传教士赶出了中国。就这样,历时150年的第一次西学东渐无果而终。

和第一次西学东渐相比,第二次西学东渐来得可不是那么和风细雨、润物无声。1840年,西方列强用坚船利炮开路,把鸦片和科学一起打包,硬塞给了中国。你收也得收,不收也得收,粗鲁得很!中国社会开始逐渐接受西方学术思想。这一方面是慑于淫威,另一方面也是切身感受到了“知识的力量”。

清代启蒙思想家魏源提出“师夷长技以制夷”。所谓“师夷”,就是向西方学习。今天看来,这是很普通的主张,但在那个时代,这可是石破天惊之论,因为人们满脑子都是“天朝上国”“华尊夷卑”的观念。

从鸦片战争到洋务运动,从戊戌变法到辛亥革命,从推翻 帝制到五四运动,在近80年的时间里,东西方文化在中国剧烈碰撞。这次西学东渐对中国思想文化的影响之大,历史上只有春秋战国时期的百家争鸣可以与之媲美。经过西学的洗礼,中国人的思想观念开始改变,社会变革也随之发生。在此过程中,一些思想先驱应该被人们铭记。他们是林则徐、魏源、严复、康有为、梁启超、谭嗣同、胡适、鲁迅、陈独秀……

新中国成立后,中国共产党人对于科学精神的认知也在探索中不断加深。上世纪五十年代,毛泽东发出“向科学进军”的号令,其后国家又出台了发展科学技术的“12年规划”,并且取得了以“两弹一星”为代表的一些重大科技成果。然而,那个时期中国政治舞台的中心是工农兵。特别是“文革”十年内乱让中国现代化进程遭受最严重挫折,科技事业也走进了严冬。

1978年3月的全国科学大会给中国带来了科学的春天。就是在这次大会上,邓小平强调“中国的知识分子已成为工人阶级的一部分”,并且重申了“科学技术是生产力”这一著名论断。1988年,邓小平同志进一步提出了“科学技术是第一生产力”。

在当时的历史背景下,邓小平提出这些论断,无疑表现出非凡的政治魄力和巨大的理论勇气,并且得到全国 人民的广泛认同。

时代在发展,社会在进步。今天看来,其中一些概念有必要讨论和厘清。

科学和技术本来是两个完全不同的概念,它们既有结合的一面,也有分离的一面。汉语里合二为一的简称“科技”带来很多麻烦,把人们搞糊涂了,认为科学和技术差不多,没多大区别。不仅普通老百姓这样认为,一些政府官员,包括科技系统的管理工作者也这样认为。

科学研究和技术开发,它们的目标任务不同,途径手段不同,因而管理方法也不同。

用管理科学研究的办法管理技术开发,或者用管理技术开发的办法管理科学研究,都是行不通的。混淆这两个概念,在相当程度上阻碍了我们国家科学和技术的发展。

说技术是生产力,没有问题;要是说科学是生产力,它就有一些限制条件。

首先,在数千年人类社会发展史的绝大部分时间里,尽管人类始终在孜孜以求探秘科学,对自然界的认识也在不断深化,但是我们很难找到科学发现促进生产力发展的例证。毕达哥拉斯、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、阿基米德的时代如此,哥白尼、布鲁诺、伽利略、开普勒、牛顿的时代也如此。一部分科学变成了生产力,那是十九世纪以后的事情,迄今不过两百年。

其次,科学是分学科的,也有应用科学和基础科学之分。有些科学是生产力;有些现在不是,将来有可能是;还有一些永远都不是。比如,数论研究的很多问题,如果从实用角度看是没有价值的。我们不可能期待”哥德巴赫猜想“或者”孪生素数猜想“一旦被证实,会给人类的生产生活带来什么实质性改变。但这些数论研究是不是科学?当然是!很多科学研究只是为了揭示自然规律,探索自然奥秘,它们并非以促进生产力为目的,也不可能转化成生产力。开展这些科学研究只是为了满足人类的好奇心,天性使然。

事实上,促进生产力只是科学发展的一种派生效应。如果只是从生产力的视角审视科学,那是对科学的矮化。

举个例子。从公元5世纪到15世纪的一千年里,由于封建割据和天主教对人民思想的禁锢,中世纪的欧洲贫困、落后、愚昧。那时候的欧洲人把自然界许多无法理解、不可控制的自然力量,都归因于魔鬼或天使,因而常常感到焦虑、恐惧和不安。

文艺复兴以后,欧洲又爆发了启蒙运动。启蒙运动的核心是理性主义,科学随之兴起。科学兴起的结果是祛魅。这个词在英语里也很生僻,叫Disenchantment。所谓“祛魅”,用我们的话说就是破除迷信。把魔鬼、天使赶走,用理性解释世界,将命运掌握在自己手中。从此之后,欧洲人的世界观焕然一新。正是由于启蒙运动中的理性崇拜和科学兴起,直接推动欧洲国家从宗教神权社会转型为世俗社会,并开启了它近四百年的现代化历程。

由此可见,生产力这个“筐”里远远装不下科学。今天的人们更应该超越对科学的这种功利化的肤浅理解。科学能够做什么?它能带来人的全面发展,进而推动了整个人类文明的进步。

大家经常说要尊重人才,尊重知识。其实,更重要的是尊重科学。你尊重了科学,自然也就会尊重人才和知识。这是一个标和本的关系。

弘扬科学精神绝不仅仅是科学共同体的内部事务,它关乎我们国家经济、政治、社会、文化和生态文明建设的方方面面,是不可或缺的。

所以我们说,在科学精神指引下的创新活动,才是富有活力、充满希望的。

弘扬科学精神,传播科学思想,倡导科学方法,普及科学知识。这是《科技日报》的办报宗旨,我希望它也能成为我们的国家意志和全社会的共识。